持了義教大法師

﹝己丑年三月廿八、廿九日 / 25-26.4.1949﹞

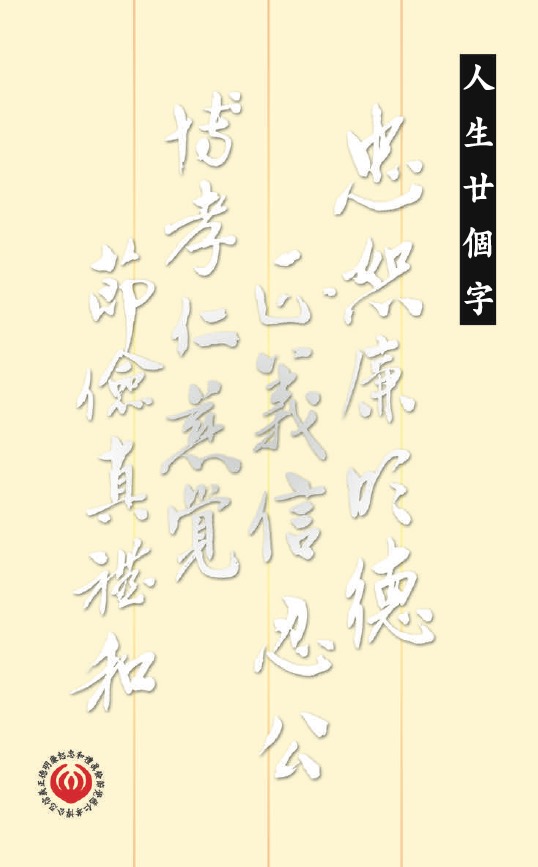

﹙一﹚ 忠﹕為眼之寶、盡職之謂。

﹙二﹚ 恕﹕為耳之寶、容物之謂。

﹙三﹚ 廉﹕為鼻之寶、安分之謂。

﹙四﹚ 明﹕為舌之寶、清晰之謂。

﹙五﹚ 德﹕為身之寶、規律之謂。

﹙六﹚ 正﹕為意之寶、不偏之謂。

﹙七﹚ 義﹕為眼色之寶、盡禮之謂。

﹙八﹚ 信﹕為耳聲之寶、實踐之謂。

﹙九﹚ 忍﹕為鼻香之寶、不染之謂。

﹙十﹚ 公﹕為舌味之寶、不私之謂。

﹙十一﹚ 博﹕為身觸之寶、具足之謂。

﹙十二﹚ 孝﹕為意法之寶、純一之謂。

﹙十三﹚ 仁﹕為眼識之寶、博愛之謂。

﹙十四﹚ 慈﹕為耳識之寶、普度之謂。

﹙十五﹚ 覺﹕為鼻識之寶、周遍之謂。

﹙十六﹚ 節﹕為舌識之寶、不倚之謂。

﹙十七﹚ 儉﹕為身識之寶、捲藏之謂。

﹙十八﹚ 真﹕為意識之寶、絕對之謂。

﹙十九﹚ 禮﹕為世間之寶、立德之謂。

﹙ 二十﹚ 和﹕為 出世間之寶、總持之謂。

今日補講昨日我說那十八件寶貝,也就是貴社廿字的前十八個字。各位知道,此廿字是蕭先生用盡畢生心血,將五大宗教之精義,連貫集成。分開來說,此廿字中之正覺明慈四字,是佛家之精義,忠恕仁孝四字,是儒教之精義,信義博忍四字,是耶教之精義,真德儉禮四字,是回教之精義,公和廉節四字,是道教之精義。然既為五教之精義,我何以又將佛家的六根、六塵、六識,用來解釋這十八個字呢?原因是六根、六塵、六識,人人皆有。我們的眼耳鼻舌身意,也是件件都具備的,色聲香味觸法,一樣人人具足,乃至眼識界以至意識界,也是人人本有。換句話說,佛不說出,我們也有,故我將十八界,解此十八個字,今一一詳述,以期詳明。

﹙一﹚ 忠 – 何以為眼之寶?因為忠字的解釋,就是盡職之謂,我們的眼本來盡職,何以故?譬如眼見紙則是紙,見筆則是筆,見美是美,見醜是醜,明明白白,決不錯亂,此種辨別確實,就是眼之盡職。 然而一般世人,因為起了愛惡之心,強迫本來盡職之眼,不准牠盡職,不盡職就是不忠。用個比喻說,世人因愛好看的東西,他們便時時看,甚至於看不見了,還用心來想代替眼看。不願看的東西,他們就不看,甚至於看不見了,他們還要起一種憎恨或恐懼的心理。以上兩種心理,都是因愛惡之心而生,有此愛惡,所以迫使眼不敢盡職。然而我們學道,貴在還原,還甚麽原,在眼上就要先還我們眼能盡職之原,如果眼能盡職,則無幽不澈。無幽不澈,即是聖人,眼不能盡職,就是凡夫,此是忠字之解釋。

﹙二﹚ 恕 – 為耳之寶,容物之謂。何以恕字為耳之寶?照普通一般人講解,恕者容物也,譬之宰相肚裏好撑船之古語,即為容物之初步功夫。今耳聞各聲;如雷聲、雨聲、歌聲、哭聲同時可以接納,而無一點妨礙,所以耳能容物。何以故?因為大多數喜歡聽好的,不喜歡聽壞的。譬如愛聽歌聲,不愛聽雷聲,愛聽阿諛聲,不愛聽直言聲,這就是世人之耳不能容物,皆因心裏存有喜怒哀樂之故。故耳能容物,則洞澈十方無聲不聽。無聲不聽,即是聖人,耳不能容物,即是凡夫,這是恕字之解釋。

﹙三﹚ 廉 – 為鼻之寶,安分之謂。何以廉字為鼻之寶?因為廉者即安分也。譬如我鼻呼吸,一出一入,必有一定,多亦不可,少亦不能。如果多呼則氣湧,少吸則氣塞,必須安分,始可暢然自在。但一般世人,鼻均不能安分,遇香則多嗅,逢臭則避免。縱使遇到氣湧氣塞,亦自情願。這個自願之由來,就是由於喜怒之偏見,如無此偏見,則必安分,安分則嗅覺廣大,無量無邊。無量無邊,即是聖人,否則即是凡夫,這是廉字之解釋。

﹙四﹚ 明 – 為舌之寶,清晰之謂。何以明為舌之寶?明者,明白清晰也。然而舌之清晰何在?我們當知此舌,食鹽則知是鹹,食糖則知是甜,乃至食淡酸苦辣,一切都清清楚楚,這是多麽的明白清晰。但是世人都喜歡食甜的香的,不喜歡食苦的辣的,此即失去清晰之意義。這個原因,亦由於愛惡所致,所以一意追求快樂,遠離痛苦。但是不知道追求快樂,那個追求兩字,正是最大最長的痛苦,此即是我們的不清晰。故能清晰者便是聖人,不清晰者便是凡夫,這是明為舌之寶之解釋。

﹙五﹚ 德 – 為身之寶,規律之謂。何以德是身之規律?因為德者律身之規約也,故人人當守一定之規律。然而身之規律何在,如手生長在膊部;可以取物,如足生長在腿部;可以行路,如眼則生在頭部;可以視物。斷無有足生於手部,手生於腿部,眼生於腹部。無論古今中外,從不錯亂,故謂規律。但一般世人,均不能循其規律,何也?如眼耳本能見聞前後左右,但一見有美好女子,或喜聽之聲音,則佇立出神,甚至手之舞之,足之踏之,此即失其規律。故能守規律者便是聖人,反之則是凡夫,這是德為身之規律之解釋。

﹙六﹚ 正 – 為意之寶,不偏之謂。何以正為意之寶?譬如人在孩提之時,無不知愛其親。及其長也,無不知敬其兄。又如惻隱之心,人皆有之,羞惡之心,人皆有之,就是不偏。但是小孩長大,愛惡心起,則不守規律,不守規律則偏,偏則無惻隱羞惡之心。故殺人放火,無所不為。所以意能不偏則是聖人,偏則是凡夫,這是正為意之寶之解釋。

﹙七﹚ 義 – 為眼見色之寶,盡禮之謂。何以故?因為我們眼見之色,如果沒有義,則必為愛惡二字所蒙蔽,不能盡禮,必做出種種罪惡。如有義,就能達到孔子所說的非禮勿視了。故能作眼色之義,即是聖人,否則即為凡夫,此義字在六塵之第一色塵之解釋。

﹙八﹚ 信 – 為耳聲之寶,實踐之謂。何以故?因為我們耳聽之聲,如沒有信,則為愛惡二字所取捨,愛則記之,惡則忘之。故耳如無信,則不能實踐其記憶,不能普遍記憶,則不聰。不聰則偏,偏則是凡夫,不偏則是聖人,這是信字在第二聲塵之解釋。

﹙九﹚ 忍 – 為鼻香之寶,不染之謂。何以故?因為我們鼻嗅之香,如沒有忍,則為愛惡之心所刼奪,使其本自暢通之鼻,為之湧塞。如能忍,忍則 分,隨分則不染。不染者如蓮花之處污泥,雖同流而不合污。故不染則是聖人,染則是凡夫,此為忍字在第三香塵之解釋。

﹙十﹚ 公 – 為舌味之寶,不私之謂。何以故?因為我們舌嘗之味,如沒有公,則為愛惡所私,遇香甜美味則貪婪無饜,遇苦澀酸辣,則厭棄不食,致將本有之大公,一變而為至私,如能公,則甘苦隨分,纔下咽喉,了無所知。故舌能大公,則淨垢不二。淨垢不二則是聖人,否則即是凡夫,此為公字在第四味塵之解釋。

﹙十一﹚ 博 – 為身觸之寶,具足之謂。何以故?因為我們身覺之觸,如沒有博,則覺寒而不能同時覺熱,覺飢而不能同時覺飽,覺是而不能同時覺非,此皆為愛惡二字所顛倒,竟將本來之博,迫使其窄。如能就此本來之博充而實之,則千萬里外之寒暑動靜,即可使你立即隨之而寒暑動靜。故博即是聖人,窄即是凡夫,此為博字在第五觸塵之解釋。

﹙十二﹚ 孝 – 為意法之寶,純一之謂。何以故?因為我們意緣之法,如不純一,則必雜亂,雜亂則無主,無主則隨愛惡去留。隨愛惡去留,則失良知,良知既失,即迷本性,本性一迷,不堪問也。如我們心意純一,則思潮一貫,一貫則直,直則不偏,不偏必中,中則從心所欲而不逾矩。到此境界,即是聖人,否則還是凡夫,此為孝字在第六法塵之解釋。

﹙十三﹚ 仁 – 何以為眼識之寶,又何以仁字謂之博愛?今先說仁字之意義,這個仁就是儒家說的惻隱之心,人皆有之,這個人人皆有,就是博。將此仁字發生作用,就是愛。所以這個仁字,在佛家就講為無緣大慈,同體大悲。在老子就講為道貫古今,萬物一體。在耶穌就講為上帝造萬物,萬物愛上帝。在回教就講為主宰具備一切權衡,一切權衡全歸主宰。這可以見到五家聖人異語同義之由來。既然仁字有這樣大的意義,我又何以講成眼識之寶,請各位注意此一識字,我昨天講的是外六塵與內六根,今天講的中六識,就是支配此六根塵的權能,如果沒有這個權能,則根塵兩字全無作用。如此說來,就可知此一識字之重要了。何謂識?識者通也、別也,能通一切謂之識,能別一切謂之識,故識字具此別通二義。能通所以能承上啓下,能別所以能是非顯然。因為這樣,所以能指揮根塵發生作用,用個譬喻來說,五官百骸是我們之根,見聞覺知是我們之塵,能夠使我們那五官百骸去見聞覺知的,就是識。如果沒有識,見聞覺知立即停止,五官百骸當即破壞。所以一個死人,他一樣有五官百骸,然而為甚麽不能有見聞覺知呢?那就是這個識走了,所以五官百骸也依次壞了,臭了,濫了。正如此處安置的電話機一樣,這個機就好比我們的五官百骸,他能傳聲,響鈴,就比為見聞覺知。但是如果沒有人,或者是其他的東西去搖動它,那它就不能發生傳聲及響鈴的作用。如果這個電話機,經過了許久沒有人去搖動它,那它也就會依次壞了。正如我們五官百骸因識走了,依次壞了一樣。這兩個比喻,已說明了這個識在根塵中之作用。但是這個仁字,究竟為甚麽說是眼識之寶呢。根據上述釋義,仁字是博愛;是慈悲;是惻隱;是萬物一體,這些名詞,簡單的說,就是一個通字,也就是我上面所講識字具備兩義之第一義的通義。我們的眼識,如果沒有仁,就不能通,既不能通,則這個識,僅能發生辨別作用,而不能發揮通達作用,辨別則有我有人有是有非,爭殺刼奪,皆由此起。通達則萬物一體,自然博愛,一切神通妙用,皆由此生。據此而論,當知通與別的兩大作用,如用一捨一,皆謂之偏,兩者兼施,就是中和。然而世人之眼識,人人用別而忘通,所以久刼沉淪,不能返家。聖人用通而行別,所以神通自在,本來是佛。故仁字在眼識上握此權衡,為眼識之寶,能於此而行者,即是聖人,否則即是凡夫,這是仁字在第六識中第一眼識之釋義。

﹙十四﹚ 慈 – 何以為耳識之寶?又何以慈字就是普度的意思呢?大家必須知道,慈者無緣大慈也。前項已講得很明白,所以謂之普度。至何以為耳識之寶呢?我也在前項說得很明白,凡識字必具通別二義,不管你眼耳鼻舌身意識,也同是如此。實實在在看來,明白一識,就明白六識,明白一識,就明白六根六塵,乃至一切作用,本不需再來細說,不過我們也可以說個大概,因為我們世人在耳識上一貫用別而忘通,所以做出無邊罪惡。如照此慈字做去,則與聖人之用通而行別完全一樣了,所以慈為耳識之寶,這就是慈字在第二耳識之釋義。

﹙十五﹚ 覺 – 為甚麽謂鼻識之寶呢?又為甚麽說覺是周遍之義呢?因為覺字本具一切神妙,所以現在的科學家,沒有一個能把人人都有感覺的覺字,加以具體說明,這正是因為忘掉了覺是周遍的東西。科學家僅作一個角度以內看覺,所以就無法把周遍兩字安上去,因此只好說是神經作用了,但是科學家又把神經二字死釘在人的體內,所以說人之感覺力,是因體內的神經關係而發生最迅速的作用。但又忘記了神經既在體內,又與體外有甚麽交涉呢。因為內外是絕對不同的,是絕對隔膜的。如果說神經是同電線網一樣,無分屋內屋外,乃至東西南北,那麽科學家自己說的神經在體內的話,已自相予盾了。我引用這個道理,是証明覺是周遍的東西,但被世人之愛惡所強迫,於是在識上只用別而忘通,所以覺就有限量了。如果能回復覺的本來,那覺的周遍就是通,所以說覺是鼻識之寶貝,這就是覺字在第三鼻識之釋義。

﹙十六﹚ 節 – 為甚麽說是舌識之寶?又為甚麽說節字是不倚之義?因為節者隔絕也,如竹節之隔絕,如忠奸之隔絕,如律己與放任之隔絕。此隔絕即獨立之意,如節婦之不倚男性,忠臣不倚豪門,均同一理也。然為甚麽不言隔絕獨立,而言不倚呢?因為兩者均為相對之詞,惟此不倚,乃絕對之義。如何不倚是絕對之義,因不倚者,實無所倚也。無所倚則大而無外,小而無內,無內無外,就是遍周一切。遍周一切,故無所依,所以言節,即不倚之謂也。然而世人因愛惡所染,此時倚愛而愛甜惡苦,彼時倚惡而惡苦愛甜,時時着倚,不能無倚。故長流生死輪轉六道。如能不倚,則立即達到聖人之用通而行別。故此節字為舌識之寶,這就是節字在第四舌識之釋義。

﹙十七﹚ 儉 – 為身識之寶,捲藏之謂,何以故?因為儉者,不是無,而是捲藏。這正是我們學道之人所說的空,實在不是空,而是將所有的東西拿去做種子。當下種子在土內的時候,好像是沒有了,空了,實實在在這個最少最少的種子,等到若干時候,就會與我們生出最大最大的收獲,這就叫真空不空。儉字亦復加此,可惜我們世人,不能在身識上行儉,常因愛惡二字,使我們暴露一切罪惡,因而枉受痛苦。如能行儉,則知捲藏。一知捲藏,則入密,密即空,空結子,子即實,那正是聖人用通行別的時候,這就是儉字在第五身識之釋義。

﹙十八﹚ 真 – 為意識之寶,絕對之謂,何以故?因為真則不假,不假即是絕對,又何以為意識之寶呢?蓋以意識,古人譬之曰心猿意馬,所以孫悟空能夠一個筋斗翻十萬八千里,實則孫悟空的神通太小,連我們世上的人,個個都做得到,而且還比他遠大,那麽個個都可以做得孫悟空的帥父,何以故?因為人人都曉得天高不算高,人心轉見高。這個本領,就比孫悟空還多了。因為孫悟空要打一個筋斗才打得十萬八千里,而我們的心只要轉一下,就比天還要高。如何做不到孫悟空的帥父呢。這句話並不是笑話,我們可以拿些例子來証明這個事實。就用我們每次思想一件事情,或者是一個地方的時候,無論短暫或遠近,都會立即呈現在我們的眼前。譬如說到過美國的人,雖然回到中國,但他只要一想,那個美國就立即出現在他眼前。其他的事物也是一樣,那麽如何不比孫悟空打筋斗還要快呢?所以証明我們人人的意識,本來就無量無邊。惟以忘掉了一個真字,因而雜念妄想,紛至踏來,使我們那個至高無上的意識,時而又大,時而又小,並且竟被人認為意識大的時候,是想入非非,一定要將意識加一個範圍,才認為合理,實則合理與不合理,並不是在大小上的分別,實在要看你的意識,是否純真以為斷,真則無大無小,即偶然有大有小也是真,因為真在大之本義,即是大而無外,在小之本義,就是小而無內,所以只要到達純真就不怕大小。如果不真,大就是你想入非非,謂之妄想,小就是你心量狹窄,謂之雜念,所以不管大小,全是毛病。要除此病,必須求真,真如何求?先求你的思想純一不雜,思想不雜,意識就不會紛亂,意識不亂,能達到最高峯,那就是虛無境界,也就是佛家的照而寂,寂而照的境界。這個不空之空,空而不空,自然出生一切萬有物。此時之有,不是妄想,而是真理。故古人到此境界,用兩句話來贊揚他的崇高,那兩句話就是「匹夫而為百世佛,一言而為天下法」。既是匹夫而為百世佛,當然也就是凡夫而成聖人了。就看你能否做到意識不亂,而達到純真無雜,做到這個真字,這就是意識之寶,就是聖人,否則就是凡夫,這就是真字在第六意識之釋義。

上面十八個字業已講完,還剩下禮和兩字,這兩個字又是甚麽道理呢?各位要知道此正是蕭先生的大慈大悲,他把上面的十八件法寶一一交予我們,那麽我們又如何去使用這些法寶,以及又用甚麽東西來裝載這些法寶呢?這正是蕭先生擔心着我們的,所以才給我們使用法寶的方法,及裝載法寶的囊袋。這個使用法寶的方法是甚麽呢?就是蕭先生在此十八字後的笫十九字特排一個禮字。

﹙十九﹚ 禮 – 遠在中國四千年前的周朝,周公就與我們訂下六禮。然而更遠的,制定此禮的還有軒轅與伏羲,以後又經孔子删 禮記而集其大成。所以中國立國六千年均擁有龐大土地而不衰,這正是此一禮字之保障。須知禮為人羣之公約,如果沒有禮,就是野人,野人就是禽獸。所以孟子說人所以異於禽獸者幾希,故無論古今中外、凡一民族,凡一國家之成敗興亡,莫不以此禮字之能否遵守以為斷。但此禮字又往往為人所誤解,而知此禮字是人世間的通用法寶。如果不能通用,那就不是禮,而是習慣法,在習慣法上,是東南西北不同的,各有各的習慣。如佛家的禮,是逢人合掌。儒家的禮,是逢人拱手。西人的禮,是逢人握手,乃至逢人抱腰接吻摸足的。這些奇形怪象的習慣,各各不同,然皆為表示人與人之間的敬愛,則全是同一意義。如果你不能照此去做,不但你忽視了禮,而且你一定被認為你沒有人的敬愛。既然沒有敬愛,則如同陌路人,再進一步,則成仇敵也。所以這個禮字,無論中外古今都是共通行使的。但又因很容易與習慣法混合的原故,所以竟被人認禮為一種習慣法,而不足輕重,不知禮不是習慣法。何以說禮不是習慣法?就是上面說的禮的本義,必定無彊界之分,因無彊界之分,有其特殊的共通性。如果禮失去了它的本義,就失去禮的共通性,禮就不是禮,而是習慣法,反之如習慣法具備了禮的本義,那個習慣法就是禮,此即為禮與習慣法判別的特徵。所以蕭先生創立了前面十八件寶貝,他知道不單是創立,還要發生作用,這個發生作用,如果沒有禮,必定被人仇視,得不到效果,因此特定了這個禮字,作為使用前十八件法寶的先鋒隊。如遇人遇事,它就先當頭,因此禮成為了一件世間通用的唯一大法寶,此為禮字在前十八字外之釋義。

﹙二十﹚ 和 – 這個和字前面已經被比成一個裝載一切法寶的囊袋。如果沒有這個囊袋,你的法寶愈多,愈成你的累贅。因為人人只得兩隻手,一隻手只能拿着一件東西,縱使你能口內啣一件,腋下夾兩件,腿部綁幾件。然而害死你的,卻因這些法寶丟了又可惜,不丟了又走不動,因而只好眼睜睜地,看着法寶哭一場。如果你找到和字這個囊袋,那你必定高興極了,因為可以將你所有的法寶,一律裝入囊袋裏,然後一肩便把它搬回老家,輕輕巧巧地受用。這個比喻就是說和字的重要,我們沒有和,則始終是你一人,雖有法寶而不能用。若有和,則上可以和天,下可以和地,中可以和人,左可以和一切事,右可以和一切理,前可以和一切仙佛,後可以和一切眾生,前後左右和盡,上下八方和完,一個人好不休哉悠哉,因為那時隨便你到那裏去,都是和。和就是天下一家,天下一家就是人人為我,我為人人,物物為我,我為物物,人物為我,我為人物,此時才妙...妙妙,不需你修,不需你造,一切本來現成,到這時是仍還他是,非仍還他非,我仍還我,物仍還物,各隨其分,各取其如,這就叫無為而治,此廿字最後一個和字的解釋。